СССР: небольшой долг или вечный долг? Как известно, СССР — единственная страна, оставшаяся в истории. После долгих лет репутации «самого обязательного плательщика» СССР перестал платить за импорт.

По сообщениям западной прессы и оценкам независимых экономистов, сумма неоплаченных платежей в настоящее время составляет от 100 до 500 миллионов долларов США. На вопрос о том, как возникли эти обязательства, отвечают по-разному, но вывод всегда один: Советский Союз имеет большую долговую нагрузку. Очевидно, что назревает крупный скандал в кредитно-финансовой сфере, который может надолго нарушить советскую внешнюю торговлю. Разразившийся скандал может нарушить поставки иностранной валюты и иметь разрушительные последствия для внутреннего рынка Советского Союза.

Информация, полученная редакцией «Коммерсанта» из разных источников, отличается в деталях, но сходится в наиболее важных аспектах. А именно, что СССР не оплачивает счета за внешнеторговые закупки с октября-ноября прошлого года. Оснований не верить этой информации нет. Несмотря на то, что состояние всех коммерческих сделок в той или иной степени является коммерческой тайной, состояние неоплаченных счетов переходит из области конфиденциальных коммерческих операций на страницы газет и, как правило, является верным признаком скорого и серьезного скандала.

6 марта в «Уолл-стрит джорнэл» была опубликована статья, посвященная анализу платежеспособности советских внешнеторговых организаций. Согласно статье, сумма неоплаченных грузов составляет 100 миллионов долларов США.

При этом статья не содержит убедительного объяснения ситуации, которую можно назвать невероятной. Речь идет о счетах Государственного внешнеторгового объединения, которое фактически представляет СССР на внешнем рынке. Почему же они не платят за свои товары?

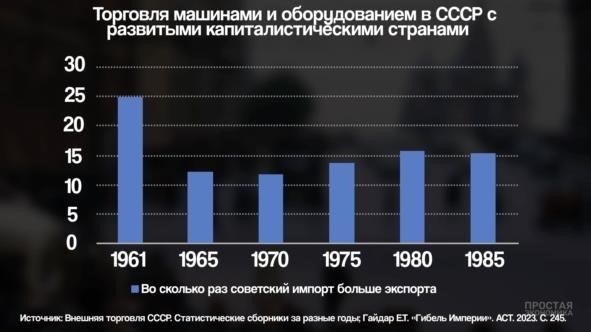

По экспертным оценкам, такая ситуация не только вполне возможна, но и соответствует многочисленным прогнозам, сделанным специалистами в период реформирования внешней торговли. В дореформенный период экспортные товары, поставляемые за рубеж внешнеторговыми объединениями при Министерстве внешней торговли, изымались из ведения министерства, несмотря на необходимость их использования внутри страны. Однако после реформы внешнеторговые объединения стали подчиняться самому министерству. Разумеется, в полном соответствии с прогнозами, новая ситуация была использована для «продавливания» — сокращения экспортных поставок отраслевой продукции и направления ее на внутренние нужды. .

При этом объемы рынка определялись конкретными планами импорта, которые оставались без серьезных изменений.

Кроме того, «обслуживающие» министерства сами требовали от внешнеторговых ассоциаций увеличения импорта компаний сектора.

Дополнительным стимулом могли служить и лицензии в размере до 30 % от суммы монет, полученных за покупку товаров для предприятий, владеющих валютой.

По экспертным оценкам, одним из возможных следствий этих факторов является несоответствие объема валютного рынка и объема экспортных продаж. Как стало известно редакции из неофициальных источников, в настоящее время импорт некоторых соединений значительно превышает экспортные планы.

В результате некоторые внешнеторговые объединения оказываются без денег на счетах. Впрочем, стоит отметить, что подобные ситуации возникали и раньше. Однако они разрешались с помощью кредитов от «Внешэкономбанка».

По различным экспертным оценкам, наиболее вероятное объяснение сегодняшней неудачи заключается в том, что «Внешэкономбанк» изменил свое отношение к иностранным коммерческим объединениям в условиях дефицита национальной валюты и предложил им общую игру.

Теперь кредиты выдаются, если, как заявил в неофициальной беседе с «Коммерсантом» высокопоставленный сотрудник ВНЭШЭКОНОМБАНКа, они направлены в основном на приобретение оборудования для производства экспортной продукции. Иными словами, когда есть основания требовать их возврата. Если предприятие или объединение не погашает задолженность в установленные сроки, вся валютная выручка, если таковая имеется, изымается, что вынуждает погашать кредит.

Коммерческие ассоциации находятся «между молотом и аммонием». Хотя министерство считает их подчиненными, Внешэкономбанк признает их как независимые торговые организации.

На просьбу оценить объем задержек поставок, о которых сообщают иностранные источники, сотрудники Внешэкономбанка ответили отказом, сославшись на «банковскую тайну, которую необходимо соблюдать».

В результате этих событий иностранные коммерческие объединения фактически оказались банкротами. Следует отметить, что по сложившейся практике большинство ассоциаций работают с постоянным кругом зарубежных партнеров. Можно предположить, что именно эта возможность и стала причиной того, что скандал так долго не покидал сферу подпольных деловых взаимоотношений.

До недавнего времени контракты с Советским Союзом считались выгодными. Попасть в привычный круг поставщиков было непросто. В результате большинство компаний хранили молчание и продолжали поставки. Пожалуй, единственным эпизодом, который выпустил советское издание, стал эпизод с Союзом «Союзкимеэкспорт». Он заключил контракт с британской компанией на поставку в СССР 3 000 тонн мыла и пришел к выводу, что она не оплатила счет на 2 млн долларов.

Однако нет оснований полагать, что едва уловимое молчание продлится долго. По разным оценкам, сейчас ситуация достигла той критической точки, за которой последует всеобщая паника среди поставщиков. По неофициальным данным, некоторые компании уже ведут расследование в отношении правительства. В частности, по данным британской Financial Times, вопрос оплаты поставок британских компаний в Советский Союз является одной из главных причин визита в Москву министра торговли Великобритании Николаса Ридли. Также появились слухи о возможной переписи советской собственности за рубежом.

Точное количество иностранных профсоюзов, оказавшихся без денег, назвать сложно (эта информация относится к банковской тайне). Wall Street Journal определяет их как «многие из ведущих советских внешнеторговых организаций». Согласно другим источникам, эта ситуация в большей или меньшей степени повлияла на большинство соединений. Однако одно можно сказать точно. Если в ближайшее время не будут найдены дополнительные денежные ресурсы, традиция доверия прекратится.

Прекращение этих поставок может иметь катастрофические последствия для внутреннего рынка. Редакции стало известно, что некоторые зарубежные торговые объединения приостановили работу своих рынков. По неофициальной информации, в частности, «Союзхимэкспорт» приостановил закупки по спецзаказам до момента выхода специального распоряжения.

Вице-президент другого внешнеторгового объединения — «Техмашэкспорта» — Сергей Варламов заявил «Коммерсанту», что международная реакция на долг уже была заметна. По его мнению, сейчас это еще не повлияло на традиции и контракты. Но это не значит, что «подобные проблемы не возникнут через два-три месяца».

Срок в два-три месяца отнюдь не случаен. По экспертным оценкам, так называемая неактивная традиция в контексте контрактов существует уже очень давно. И что же? Один из работников внешнеэкономической сферы в неформальной беседе с нашим корреспондентом охарактеризовал ситуацию как «уникальную и пугающую».

Достаточно сказать, что мыло, зубная паста, стиральный порошок и бытовая химия закупаются через тот же «Союзхимэкспорт». Однако товары народного потребления — не единственная главная проблема. Поставки некоторых советских промышленных отраслей зависят от валюты. Без этих поставок многие крупные предприятия, лишенные материалов и сырья за счет иностранной валюты, просто встали бы на ноги.

По экспертным оценкам, сегодня к «валютоемким» можно отнести следующие отрасли, которые в результате серьезно зависят от импортных поставок: легкая промышленность (важная часть лакокрасочного покрытия), энергетика (современное буровое оборудование, контрольно-измерительные приборы и спецтехника), автомобильная и тракторная промышленность (используемая сталь (значительная часть от общего объема).

Не исключено, что в общих условиях внутреннего валютного обмена Правительством СССР должны быть приняты некоторые меры по стабилизации положения предприятиями и министерствами. Однако будет ли положение разрешаться за счет иностранных займов или внутренних валютных резервов, этот вопрос остается открытым. —

Доступно для непонятливых: по какой главной причине развалился СССР

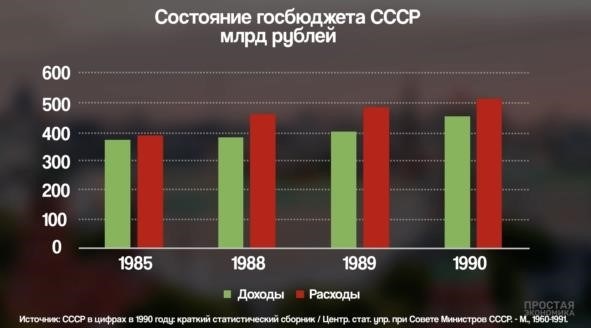

В июле 2019 года в интервью Mk. ru министр финансов Антон Силуанов заявил, что Советский Союз распался из-за неправильной экономической и бюджетной политики в период перестройки.

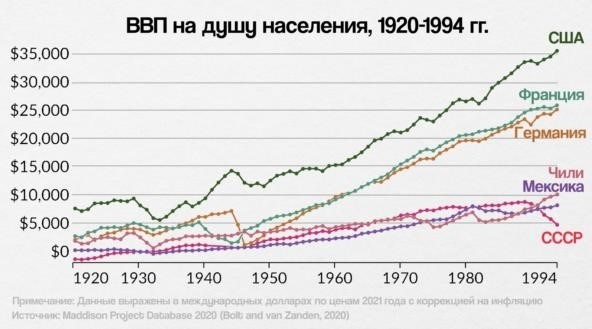

Главный российский бухгалтер, отвечавший в то время за экономику, был очень осведомлен! Ведь Михаил Горбачев, будучи генсеком, уже видел развалины экономики и пытался восстановить ее в «рамках социалистического варианта». К 1991 году, по оценкам Всемирного банка, беспрецедентный в мире дефицит бюджета страны достиг 30,9% ВВП. Дефолты по внешним долгам продолжались. В результате были конфискованы народные вклады в Зубелбанке (они не возвращены до сих пор и неизвестно, когда будут возвращены). Полки магазинов были опустошены, а гражданам выдали карточки на основные продукты. Система, разработанная Советским Союзом, закончилась. Эти события, произошедшие исключительно из-за «ошибочной экономической и монетарной политики эпохи перестройки», не поддаются объяснению…

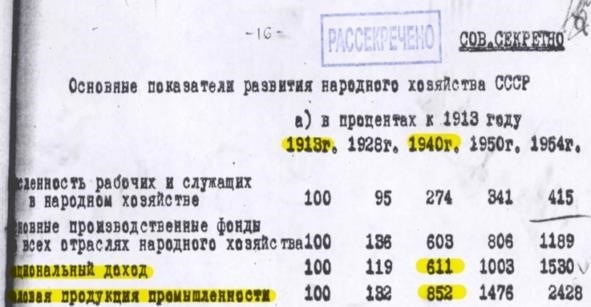

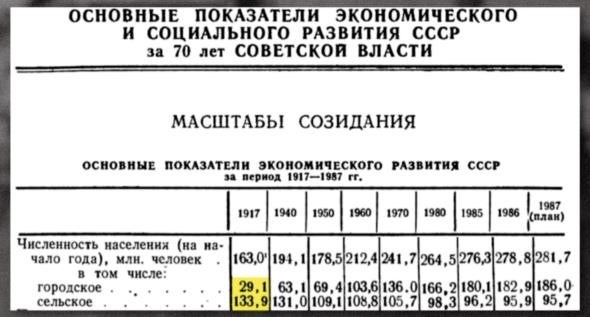

Чтобы понять истинные причины распада СССР, достаточно привести всего одну цифру. По данным советского Госкомстата, более половины годового валового национального продукта (ВВП) СССР — 4, 70 млрд — было заморожено до 1989 года. Излишки материальных ценностей, в основном тяжелая техника, произведенная на заводах «группы А», были объявлены партией и правительством приоритетными. Все эти излишки материальных ценностей не упали с неба, а скопились на складах советского Госснаба. Накопились потому, что никто не заказывал и не требовал эту продукцию. Кроме того, цена на нефть упала ниже 10 долларов, что вызвало волну конспирологических теорий о заговоре против непримиримого врага — конечно же, США.

Сегодня в связи с обвалом цен на нефть в качестве основной причины развала Советского Союза называют аналогичную историю 30-летней давности. Но, повторимся, этот фактор был лишь побочным. А если к замороженным в Госнабе 4,700 млрд не прибавлять официальные расходы на оборону, составляющие 7% государственного бюджета, а учесть косвенные расходы, говорит Б.А. Мау, ректор Российской государственной академии экономики и государственной службы, которые в 80-е годы составляли 50 % фонда, то получается в общей сложности «ано вольта с ракетами»: с таким прозвищем многие аналитики поддерживали СССР в то время.

Эта доктрина нетоварной модели, тщательно сформулированная советскими экономистами, была ярко представлена Сталиным в его послевоенной речи 1946 года. Необходимо производить 50 миллионов тонн чугуна, 60 миллионов тонн стали и 500 миллионов тонн нефти. Ежегодно должно добываться 60 миллионов тонн угля и нефти, «гарантированных от всяких случайностей». Но само по себе это сырье не имеет никакой ценности. Люди не едят нефть, а из стали нельзя сделать рубашку. Для производства нужно сырье… но что это такое? Это было неизвестно на протяжении многих лет. Потому что, в отличие от «группы А», «группа Б», занимающаяся производством потребительских товаров, оставалась в стороне. Так, простите, а как же благосостояние советского народа? На заре советской власти пропагандисты Российской коммунистической партии (б) «Все для благосостояния человечества!» лозунг, обращенный к массам. Но лозунг остался нетронутым на бумаге, а люди, в том числе и я, носили черные атласные «семейные» брюки длиной до колен и туфли фабрики «Скороход», которые вскоре прохудились, а все импортные товары вызвали страшный переполох и потерю патриотизма. . По данным известного экономиста В. Д. Белкина и В. П. Строженко, доля непроизводственного оборудования «группы Б» в производстве машиностроительной продукции для оснащения больниц, жилищного фонда и научно-образовательных учреждений составляла 24 %, а в США — 7 %. Однако, по расчетам Института государственного экономического прогнозирования РАН, доля вооружений и военной техники в ценах мирового рынка в 1980-е годы превышала три пятых от общего объема машиностроительной продукции США.

Напоминает причастие, о котором очень много писали в конце 80-х — начале 980-х, но потом забыли. Речь идет о том, как советские экономические машины работали без устали, заполняя склады нетекучими товарами. Алгоритм был прост как репа. Госплан намечал очередной годовой (пятилетний) план промышленности (и министерства) и добавлял к нему определенный процент «по сравнению с аналогичным периодом прошлого». План — это закон. И выполнять его нельзя. Действительно, пятилетний план не был выполнен, что обнаружили экономист Григорий Ханин и журналист Василий Сельнин и написали в своей знаменитой статье «Ложная цифра», опубликованной в февральском номере «Нового мира» за 1987 год. В противном случае в конце 1980-х годов ликвидность была бы гораздо более низкой, и «бомба» взорвалась бы раньше. С начала 1970-х годов реформы разрабатывались ведущими экономистами в. в., основные идеи которых были разработаны под прикрытием премьер-министра Алексея Косыгина в 1960-х годах. Новозилов, е. в. Новозилов, е. в. Косыгин, е. в. Новозилов, е. в. Либерман, А. М. Берман и др. добились прогресса и повышения благосостояния народа. Однако главный идеолог партии, Михаил Суслов, проводил в жизнь самоограничения и интересы, которые не переносили искусственные и потому вредные иностранные капиталистические методы в СССР на советскую территорию. В общем, господин Суслов был не очень далек от истины. Эти финансовые инструменты без личного богатства были мертвым грузом. Глава Госплана Николай Байбаков был очень недоволен реформами.

Распределение по отраслям и предприятиям называлось «валовым производством» или просто «осями». В одном случае в виде денег, в другом — дискретно, в третьем — в тонах. А во многих случаях — и то, и другое, так что компании могли выбирать. И часто они следовали тону, делая оборудование более тяжелым и, соответственно, более дорогим, в противовес здравому смыслу. Я оставляю в стороне кабинетную борьбу между бизнес-менеджерами и министерствами. Последние используют Госплан для того, чтобы получить больше финансирования и планировать меньше. Для нас важно, что работа по «оси» преследовала одну цель — выпуск продукции. Однако качество оставалось в стороне от внимания руководителей и работников. Внедрению «сигналов качества» впоследствии помогло и специальное принятие по примеру армии. В итоге «ось» никуда не делась! Переворот в управленческом контроле не заменил рыночной конкуренции производителей в интересах потребителей. Поэтому с качеством был полный бардак. Пример. В конце 1980-х годов СССР производил в пять раз больше тракторов и в 16 раз больше, чем США. Однако большая часть техники на фермах была собрана из запчастей, вышедших из строя спустя годы, а то и раньше. Это происходило потому, что они были либо испорчены фермерами, либо не годились, а зерно закупалось для нефтедолларов в США и Канаде. К концу 1991 года при дефицитном бюджете запасов продовольствия в крупнейших промышленных центрах оставалось на шесть-семь дней.

Кстати, ситуация с эффективностью сельскохозяйственных предприятий была не лучше, чем в промышленности. Ленин и его верные последователи не выполнили обещание наделить крестьян правом собственности на землю. И к концу 1980-х годов лишь треть коллективных хозяйств была прибыльной, треть — вредной, а еще треть — работала с нулевой рентабельностью. При этом почти десятая часть годового ВВП Советского Союза уходила на субсидии крестьянам. Сравните. В то же время в США субсидии фермерам составляли 2,5 % и относились не к годовому ВВП, а к государственному бюджету.

Рыночная экономика пытается угадать если не прихоть потребителя, то его наклонности. До распада Советского Союза коммунисты оставались верны учению Маркса, который признавал в истории не роль человека, а борьбу классов, то есть безличных масс. В этом случае не было места потребителям. Простые люди — бизнес «А» — были заняты. Вообще, существует только две логики управления финансами — бизнес «А» и бизнес «Б». Основные средства производства продаются и покупаются по рыночным ценам или распределяются по работникам, после чего нормальное самосохранение бизнеса становится невозможным. В СССР впервые в истории человечества была внедрена модель, основанная на обобществленных средствах производства. Результатом стал кошмар. Предприятия не зарабатывали деньги на основные фонды и не покупали их. Была создана группа лоббистов. Это было сделано за счет капитальных вложений министерств, служб и Госплана. На них закупалось оборудование по средним ценам, которые не соответствовали реальным затратам. А там, где есть распределение и лоббирование, там к концу 1980-х годов появляются бриллианты и специфика. По данным экономистов В. Ярошенко и Т. Карякиной, это составляло 25 %, а по данным других исследователей — весь доход страны. Сами горящие большевики не были случайным совпадением в конце 1990-х годов.

Косигкин мало читал работы Людвига фон Старра, которые до сих пор были очень ценны в России, где выдающийся экономист и философ был одним из основателей австрийской школы. От правительства остались только типичные цены, зарплаты и процентные ставки. По сути, существует числовая ставка, по которой авторитарный порядок определяет доходы, потребление и уровень жизни каждого гражданина… При наличии центрального совета по управлению государством каждый гражданин становится слугой государства… Менеджеры социалистического производства… Они правят в темноте, как она … Расточительство в производстве, материалах и управлении редкими человеческими ресурсами неизбежно. Хаос и всеобщая бедность — неизбежные последствия. (См.: Дизайн Хаоса, М., 1993).

Звезда голода оказалась права: хаос превратился во взрыв и разрушил созданную Сталиным экономическую модель, которая, по словам доктора Б. Кесонова, была «невероятно успешной». Кацонов, Финансовая модель, созданная Сталиным.

Крах Советского союза – заговор или неизбежность? Экономический разбор

Посмотрите внимательно. Что общего у плакатов о советской коллективизации?

» />